泰和

红色记忆

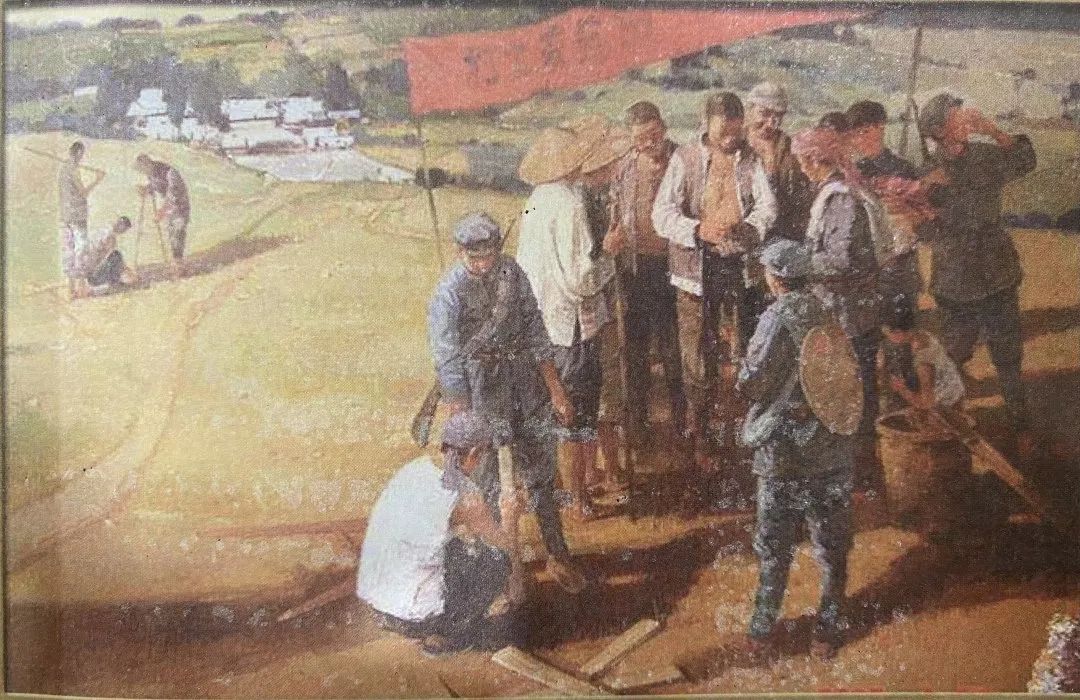

泰和是一片充满红色记忆的土地,有着深厚的革命历史和丰富的红色资源,曾是井冈山革命根据地的重要组成部分,为著名的原中央苏区县。在长达二十八年的新民主主义革命斗争中,泰和的革命先烈们革命理想高于天、革命信念坚如铁,为民族独立和人民解放、为缔造社会主义新中国,谱写了一首首艰苦卓绝英勇无畏的泰和壮歌,镌刻出一部部可歌可泣、催人奋进的泰和篇章。

党史专题篇

中央苏区时期泰和红色政权的

建立和土地革命的开展

1928 年6月 23 日,毛泽东、朱德、陈毅指挥红军取得龙源口大捷后,率军奔袭永新县城,路过太湖村 (今泰和县碧溪镇),在该村成立工农政府,隶属井冈山革命根据地。历时仅几个月后,遭地方武装镇压而停止活动。

1929年4 月下旬,东固革命委员会泰和办事处在冬坑成立。6 月,改办事处为泰和革命委员会,下设一个流动的革命办事处(由郭绍香负责)。7月,泰和革命委员会迁巷口村(苑前镇)。8月中旬,在巷口召开仁善、仙槎两地区的农民协会代表大会,撤销泰和革命委员会,成立仁仙革命委员会。11月,仁仙革命委员会迁回陂岭下村。同月,在罗家圩成立仁千革命委员会,在小龙栎木坪成立仙云办事处。

1929 年4月,在童兴、石山、社背、让柔、仰江(以上为今石山乡)、南冈、路边 (以上为今螺溪镇)、江北(禾市镇)等地先后成立乡苏维埃政府。

1930年2月初,在固陂仁善书院召开工农兵代表大会,撤销仁仙革命委员会,成立仁仙区苏维埃政府。接着,仁千、仙云地区也先后召开工农兵代表大会,分别撤销革命委员会、办事处,成立仁千、仙云两个区苏维埃政府。不久,在厚冈村(碧溪镇)成立苏维埃政府。2月底,县临时苏维埃政府随县委迁至罗家四德堂办公,并组建赣江游击队。

1930年2月底,在罗家四德堂召开泰和县第一次工农兵代表大会,出席代表 300多名,会期7天。中共赣西南特委派人到会指导,吉安、永新等县代表到会观礼。会议讨论了打土豪分田地、扩大赣江游击队和建立县赤卫大队、加强地方武装训练、积极准备攻打泰和县城与吉安等问题,选举郭绍香、刘森林、曾赤华、朱海玉等9人为县苏维埃政府委员,郭绍香任主席、刘森林任副主席。会后,开展了分田分山斗争,革命武装迅速发展,革命斗争活动扩展到全县,并组织地方武装和群众配合红军攻打吉安城。3月2日,郭绍香、刘森林参加中共赣西南特委在吉安富田召开的有30 多个县党组织代表参加的会议,研究和制订了 30多个决议案,刘森林担任制定大会 “政权文件” 的委员。5月,成立千秋区和禾市官陂、寨下等乡苏维埃政府。黄公略率军在三都一带游击并建立泰西区苏维埃筹备委员会后,永新县西区苏维埃政府,开展打土豪和对保卫团的斗争,6月,在上村(上模乡)成立第五区苏维埃政府。地方革命武装在东沔、缝岭、塘洲等地区开展游击活动。

县临时苏维埃政府提出“打过河西去,帮助河西地区的贫苦工农打土豪分田地” 的口号,组织千秋、仁千两区游击队过赣江西岸地区游击,先后两次配合红二十军攻打泰和县城。7月 24日攻下泰和县城。次日,县临时苏维埃政府与县委机关一同迁入县城天主教堂内办公。9月,在县城召开全县第二次工农兵代表大会,出席代表 700 余名,会期5天,正式成立泰和县苏维埃政府,选举13 人为苏维埃政府委员,刘森林任主席。重新调整行政区划,全县划分为6个区、102个乡,并决定将沿溪、仓岭、潋溪等地划归第五区,在早禾市另设第五区办事处。这时,泰和苏维埃政府的工作是赣西南“最好的县政府之一”。

建国初期中共泰和县委旧址

12 月30日,国民党军第六十一师侵占泰和县城,泰和县苏维埃政府与县委迁虎爪坪(今灌溪古坪)办公,第五区办事处迁吉安永阳。

月底,县苏维埃政府与县委先后迁亭前 (今中龙镇)、桥头冈 (今小龙镇),组织领导群众和地方武装配合红军进行第一次反“围剿”战争。

1931 年1月,在虎爪坪忠义祠召开全县第三次工农兵代表大会,出席代表 200 余名。根据中共泰和县第二次党员代表大会精神,讨论了准备第二次反“围剿〞的具体部署,选举县苏维埃政府委员,刘森林任主席。会后,进行第二次反“围剿”备战,县苏维埃政府领导亲自掌握敌情,直接去东固向毛泽东汇报,领导群众进行坚壁清野,指挥游击队开展扰敌、袭敌、诱敌活动,在县城取得了第二次反“围剿” 第一仗的胜利,这就是我党历史上著名的白云山战斗。毛泽东欣然写了《渔家傲 • 反第二次大“围剿”》。9 月,又组织领导群众和地方武装积极开展支前活动,配合红军在泰和老营盘取得了第三次反“围剿” 第四仗(老营盘战斗)的胜利。

第一、二、三次反“围剿”取得胜利后,泰和河东苏区进一步巩固,河西大部分被国民党占领。1931年11月,江西省委根据苏区中央局的指示,将泰和、万安两县河东相连的苏区,合并设立万泰县,隶属中央苏区江西省。处于中央苏区西端边界的万泰县,与河西白区隔江对峙。全县划分 11个区(其中万安 3个区),人口8万,县委、县苏驻泰和县沙村。万泰县成立后,党、团组织有很大发展,区乡普遍建立健全了党团组织,党员发展到4705人(1933年7月统计),团员1343 人(1932年8月统计)。苏区这个时期的中心斗争任务是粉碎国民党军的第四、五次“围剿”,万泰县委、县苏领导人民积极扩大革命武装,县、区分别成立独立团、独立营和警卫连、游击队,青壮年和少年普遍参加赤卫队、少先队。万泰地方平均多次与窜入苏区骚扰、抢粮的敌军作战,保卫秋收,保卫苏区。在各次扩大红军运动中,党团员积极带头,万泰地方武装一批批地编入红军主力部队,开赴前线。同时,万泰县深入土地革命,开展查田运动,农民都分得了土地,发展了经济、文教、卫生等事业,改善了群众生活,筹集了大量粮、油、肉、菜、鞋子等物资,保障红军供给,支援反“围剿”战争。

1933 年10 月,湘赣省委和红八军为了扩大苏维埃区域,在泰和河西碧溪一带开辟了一块新苏区,设立遂万泰县(包括泰和、永新、井冈山各一部分),县委、县苏驻泰和县碧溪厚冈村。遂万泰县处于湘赣苏区的东部边沿,是沟通中央和湘赣两个根据地的重要通道之一。

在第五次反“围剿”中,蔣介石以 50 万兵力围攻中央苏区,由于王明的“左”倾错误,推行单纯防御的军事路线,使红军遭受大损失,苏区面积日益缩小。1934年 10 月,中央红军主力进行战略转移,开始长征。同年 12月,在泰和边境山区的回龙洲成立公(略)万(泰)兴(国)特委,领导三县的武装和工作人员,坚持公万兴苏区的游击战争。但是,在敌军的重重包围、分割封锁之下,公万兴特委几次突围未成,于1935年3月被打散。国民党占领苏区后,对人民进行残酷镇压,许多共产党员、苏区干部、革命群众被捕被杀。至此,泰和的党组织遭到破坏,革命斗争被迫停止。

土地革命战争是中国革命一个极为关键的时期,它在大革命失败后使革命得到大的发展,在农村建立了广大的革命根据地,开始找到一条“以农村包围城市,最后夺取城市”的中国式的武装夺取政权的革命道路。泰和是最早发动武装起义和建立农村根据地的地方之一,党组织和人民为建立、发展、巩固农村根据地,进行了八年多的艰苦卓绝的斗争,作出了重大牺牲和贡献,仅查清姓名的烈士就有 5000 余人。成千上万的泰和儿女加入了红军队伍,其中许多人参加了二万五千里长征,南征北战,为中国革命的胜利而英勇斗争,不少人成长为党、政、军各方面的骨干,成为中国革命的功臣。

来源:中共泰和县委党史办

关注公众号,弘扬正能量

微信公众号

微信公众号

抖音

抖音

手机APP

手机APP

快手

快手